Hoverbike rechtliche Lage: Alles, was Sie wissen müssen

Hoverbikes sind längst kein Science-Fiction mehr, sondern rücken als neuartige Mobilitätslösung ins Blickfeld von Technikfans, Behörden und Rechtsanwälten. Die Frage nach der hoverbike rechtliche Lage bewegt aktuell nicht nur Start-ups und Entwickler, sondern auch potenzielle Käufer und Investoren. In diesem Artikel beleuchten wir detailliert, wie die Rechtslage in Deutschland und Europa für schwebende, motorisierte Fluggeräte aussieht, welche Hürden es gibt und welche Chancen sich daraus ergeben. Sie erfahren, welche gesetzlichen Bestimmungen Sie beachten müssen, welche Sicherheitsvorgaben gelten und wie Hersteller ihre Innovationen rechtssicher auf den Markt bringen können. Lassen Sie sich von praxisnahen Fallbeispielen inspirieren und erhalten Sie wertvolle Tipps, um den rechtlichen Dschungel zu meistern.

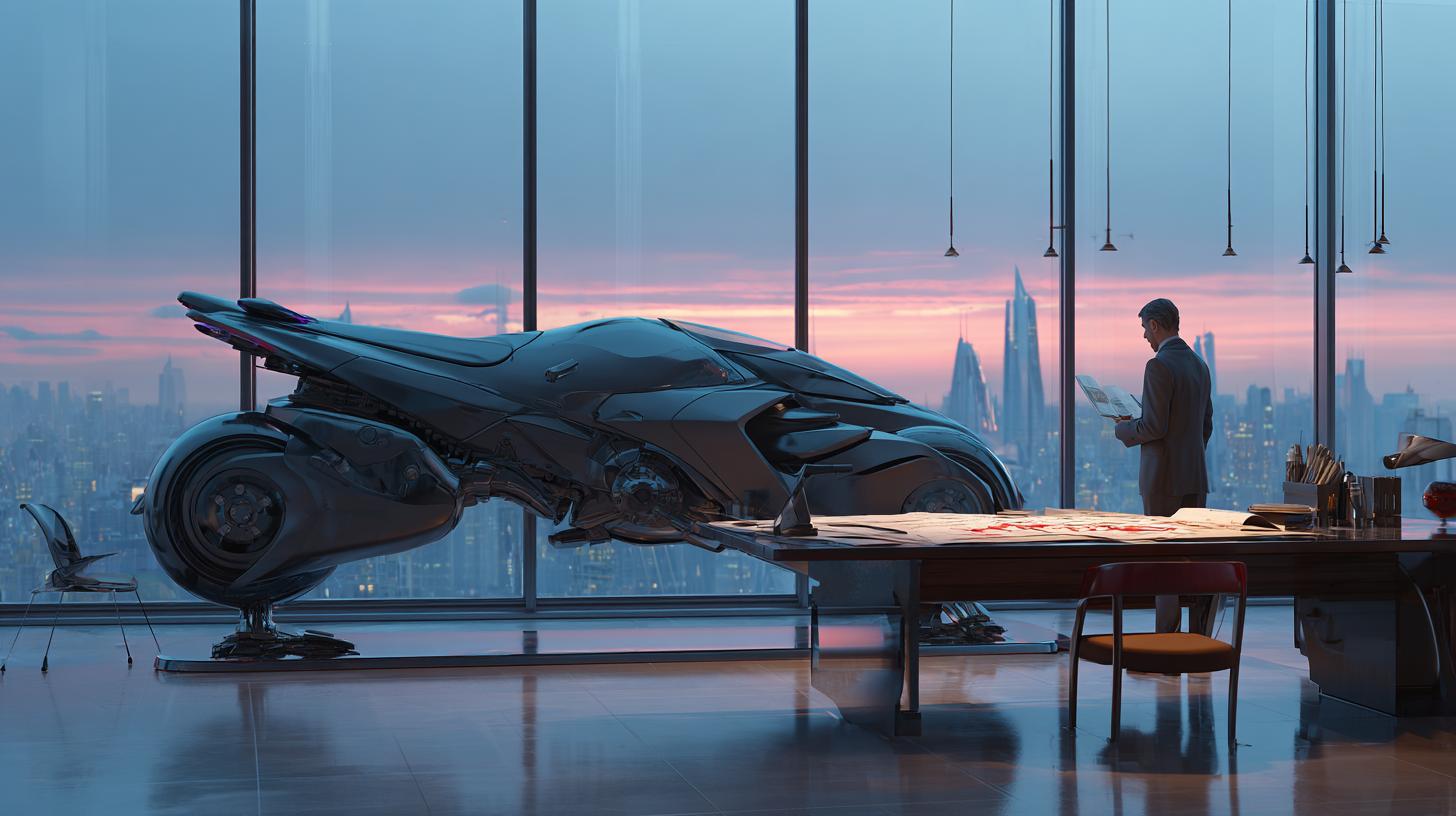

Entwicklung und technischer Hintergrund von Hoverbikes

Hoverbikes vereinen modernste Antriebstechnologien, leichte Materialien und präzise Steuerungssysteme. Ursprünglich inspiriert von Drohnen und Multikoptern, setzen diese Fahrzeuge auf mehrere Rotoren, um Pilot und Fracht sicher in der Luft zu halten. Dank Fortschritten in der Batterie- und Sensorsystemtechnik gewinnen Hoverbikes zunehmend an Reichweite und Stabilität. Schon heute präsentieren Prototypen beachtliche Flugzeiten und Lastkapazitäten – ein klarer Vorteil gegenüber konventionellen Hubschraubern. Doch während die Technik voranschreitet, hinkt die Gesetzgebung oft hinterher.

Gesetzlicher Rahmen in Deutschland und der EU

Luftverkehrsrecht und Zulassungspflicht

Gemäß deutschem Luftverkehrsgesetz (LuftVG) gelten Hoverbikes als Luftfahrzeuge, sobald sie frei in der Luft operieren. Das bedeutet: Jeder Hersteller und Pilot braucht eine Betriebserlaubnis der Luftfahrtbehörde. Zusätzlich müssen technische Prüfungen nach EASA-Standards (European Union Aviation Safety Agency) erfolgen, um die Flugsicherheit zu gewährleisten. Diese Zulassungsverfahren sind aufwendig und zeitintensiv, bieten aber zugleich klare Qualitätskriterien.

Drohnenverordnung und Klassifizierung

Hoverbikes bewegen sich oft in einer Grauzone zwischen Drohnen und bemannten Luftfahrzeugen. Die EU-Drohnenverordnung (EU) 2019/947 regelt unbemannte Luftfahrzeuge, definiert Gewichtsklassen und Einsatzmöglichkeiten. Da Hoverbikes üblicherweise mehr als 25 kg wiegen und Personen befördern, fällt die Mehrzahl nicht unter die einfache Open Category, sondern in die spezielle Certified Category. Hier sind umfassende Prüfungen, Pilotenzertifikate und Versicherungen Pflicht.

Straßenverkehrsrecht und Multimobilität

Einige Konzepte zielen auf Land- und Luftbetrieb im Wechsel. Die Frage, ob Hoverbikes als Kraftfahrzeuge im Sinne der Straßenverkehrsordnung (StVO) gelten, ist aktuell noch ungeklärt. Für den Bodenbetrieb wäre eine Zulassung als Leichtkraftfahrzeug denkbar, gekoppelt mit einer Kfz-Haftpflichtversicherung. Bis hier klare Regelungen existieren, bleibt der Einsatz auf privaten Flächen oder speziellen Testarealen beschränkt.

Herausforderungen und Grauzonen

- Komplexe Zulassungsverfahren bei EASA und Bundesluftfahrtbehörde

- Mangel an genormten Sicherheitsstandards und Crash-Tests

- Versicherungsfragen: Wer haftet bei Unfällen im Luftraum?

- Datenschutz und Lärmschutz in Wohngebieten

- Uneinheitliche Rechtslage zwischen Bundesländern

Diese offenen Punkte verlangsamen die Markteinführung und erhöhen die Kosten für Hersteller und Betreiber. Gleichzeitig entstehen Lücken für innovative Testprojekte in Kooperation mit Universitäten und Forschungseinrichtungen.

Praxisbeispiele und Fallstudien

Projekt „SkyRider“ in Brandenburg

In Brandenburg kooperiert ein Start-up mit lokalen Behörden, um Hoverbike-Teststrecken im Rahmen eines Forschungsprojekts zu etablieren. Unter strengen Sicherheitsvorgaben dürfen Prototypen hier bis zu 200 Meter hoch fliegen. Die gewonnenen Daten zu Energieverbrauch und Flugstabilität fließen in die Weiterentwicklung ein und dienen als Basis für kommende Zulassungsanträge.

Urban Air Mobility in Paris

In Paris führt die Stadtverwaltung gemeinsam mit EASA-Pilotprogrammen eine Studie über die Integration von Hoverbikes in den urbanen Verkehrsfluss durch. Ziel ist, Pendlerzeiten zu reduzieren und Rettungseinsätze in dicht besiedelten Gebieten zu beschleunigen. Diese Fallstudie zeigt, wie Stadtplanung und Gesetzgeber zusammenarbeiten können, um einen sicheren Rahmen zu schaffen.

Handlungsempfehlungen für Hersteller und Nutzer

- Frühzeitige Kontaktaufnahme mit Luftfahrtbehörden und EASA.

- Aufbau eines umfassenden Safety-Management-Systems (SMS).

- Entwicklung von Wartungs- und Schulungskonzepten für Piloten.

- Versicherungsanalysen durchführen und passende Deckungen verhandeln.

- Pilotprojekte auf privaten Testgeländen starten und Daten systematisch auswerten.

Eine enge Zusammenarbeit mit juristischen Fachkräften und Luftfahrtexperten minimiert Risiken und sichert die schnelle Marktreife. Parallel dazu sollten Hersteller die Öffentlichkeit über offizielle Informationskanäle transparent informieren, um Akzeptanz zu gewinnen.

Ausblick: Der Traum vom schwebenden Pendeln

Die rechtliche Lage für Hoverbikes mag derzeit komplex erscheinen, doch sie ist wandelbar und gestaltet sich durch Pilotprojekte und Gesetzesnovellen zunehmend klarer. Mit jeder technischen Innovation, jeder erfolgreichen Studie und jeder sicheren Zulassung rückt der Alltag mit schwebenden Motorrädern näher. Sind Sie bereit, Teil dieser Revolution zu werden? Verfolgen Sie unsere Expertenbeiträge, abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie informiert über die neuesten Entwicklungen in der Welt der Hoverbikes. Ihre Zukunft steigt ab – heben Sie ab!

No responses yet